こんにちは。

今回は、ご質問にお答えする形式で「副作用」について記事にしてみようと思います。

では、早速ですがいただいたコメントです。

目次

質問内容

私の家族のことなのですが、(75歳男性) 1年前にアムロジピン5mgを1日1回だったものが2回に増量され(計10mg)、その数ヵ月後から今までなかった不整脈が出現しました。

素人ながら添付文書に目を通したところ、副作用の影響もなくはないと思い、主治医に相談したところ、長年飲んでた薬で急に副作用がでることはない言われ、減量してもらえませんでした。

質問お願いいたします。

・添付文書には高齢者への投与試験でCmaxが若者と比べ優位に上昇と書かれていますが、血中濃度が高くなり易いということは、副作用が出やすいことを示唆しているのでしょうか?

・高齢者は薬の成分が体に残り易いことはありますか?

通っている医院は院内処方のため、そこの薬剤師さんには相談しづらくどうしたらいいものか・・と悩んでおりました。

副作用かどうかは一概に言えないかもですが、1日2回処方と、高齢者なのに高容量なのも気になります。この他にミカルディス80mg,ドキサゾシン2mgも飲んでいますので。

私の回答

このケースの大筋は、

・降圧薬(アムロジピン)が増量になって、数か月後に不整脈が出現した。

・医師に相談したが、アムロジピンの影響ではないと判断されそのまま継続となっている。

・高齢の患者だが、薬の効果強くでているのではないかと心配である。

ということです。

説明が長くなるので、先に質問の結論に触れておきます。

・高齢者では、血中濃度が高くなることで、副作用がでやすいのか?

→ほとんどの薬でそういえると思います。

・高齢者は、薬の成分が体に残りやすいことはあるか?

→高齢者では、薬の代謝(分解)と排泄が遅くなるため、薬が残りやすいといえます。

ただし、蓄積するのとはニュアンスが違っていて、血中濃度が高くなりやすいために、少ない量でも若い人と同じような効果がでると考えてもらったほうがいいです。

もちろん副作用もでやすいということになります。毎日同じ量を服用すれば、どんどん薬が溜まっていくということはなく、ある濃度で一定になります。(この一定の濃度が高くなる)

ではでは、これから説明をしていきますね。

よかったらご覧ください^^

時系列を整理する

まず、何らかの症状あったとして、もしその患者が薬を服用している場合、

それが「薬による副作用」なのか、それとも患者自身の疾患によるものかを見極める必要があります。

すごく重要なポイントは「時系列」です。

当然ですが、被疑薬(副作用が疑われる薬)を飲む前から症状がでていたのであれば、その薬のせいではない、と考えるのが自然です。

「副作用かもしれない!」と騒ぐ前に、まずここを整理しておく必要があります。

今回のケースでは、薬が増量になった「後」で、不整脈が出現したということですから、少なくとも副作用の可能性はでてきそうですよね。

では、アムロジピンの増量が不整脈に影響したのか、ということに移ります。

確かに、添付文書には、頻度0.1%未満で「胸痛、 期外収縮、 洞房又は房室ブ ロック、 洞停止、 心房細動、失神、頻脈」と記載されています。

何らかの体調不良があったとして、その時に飲んでいた薬を調べてみたら、自分と同じ症状の副作用が書いてあった。。。

こんなときには、きっと多くの人が副作用であると決めつけたくなります。

が、少し冷静になる必要があるわけですね。

副作用の頻度

副作用といっても、添付文書やインターネットに書いてある副作用がすべて同じような頻度で起こるか?というと、まったく違います。

例えば、メトグルコ(糖尿病治療薬)による下痢は40.9%と添付文書に書いてあります。

一方、今回の不整脈は0.1%未満です。(もちろんこの数字がすべてではないです)

これらの副作用を同等に扱うわけにはいきませんよね。

メトグルコを飲んで、それまで全くなかった下痢が数日以内に出現したなら、私はほぼメトグルコの副作用だと考えます。(当然、感染性のものや患者の体調なども考慮はしますが。)

一方、アムロジピンによる不整脈というのは添付文書上での頻度のいうのは1%以下です。副作用としては決して頻度の高いものではありません。

今回のケースでは増量してから「数か月後」に不整脈がみられたということです。

あとは、この時間差をどのように評価するかですね。

薬が体内に蓄積することはあるか?

おそらく質問してくれた方は、この数か月という時間差を無視はしていなくて、「もしかしたら薬が蓄積したことで、ある日急に副作用がでたんじゃないだろうか?」と考えてくれたんですよね。

その思考は、すごく鋭いと思います。

ただ、一般的な薬に関しては、数か月にわたって徐々に体内に蓄積するような薬はないと考えてもらってよいです。(そういったものは公害の原因物質だったりします)

もし、そのような薬があるとすれば、身体の組織に結合したり沈着したりする成分だと思いますが、非常に怖い薬になってしまいます。

通常、アムロジピンを含めですが、一般的な薬は早いもので数時間、長くて数日で体から排泄される成分からなっています。

アムロジピンは、なかなか体から抜けにくい薬(専門的には半減期の長い薬といいます)ですが、2~3日程度で半分の量まで代謝されます。

ただし、高齢患者で10mgまで増量した場合には、若年者よりも半減期の延長がおき、高い血中濃度が続くことが知られています。

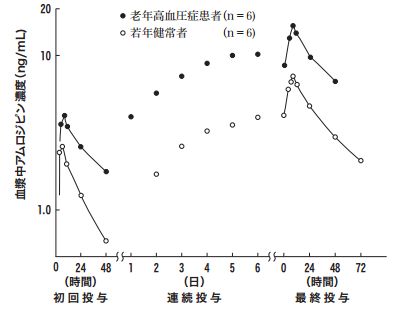

これは5mgを1週間投与したケースのグラフ(添付文書)ですが、高齢患者だと濃度がだいたい倍程度にまでになっています。

ただ、注意していただきたいのは、たとえ高齢患者であっても、このグラフがどんどん際限なく上昇していくことはありません。

血中濃度が高くなると、代謝速度もあがるという「自然の法則」があるからです。(ここを理解するには薬物動態学を知らないと難しいですので、もしよかったら薬動コーナーをのぞいてください)

そして、ある一定の血中濃度に達すると、毎日服用することで「一定の血中濃度が保たれる」ようになります。(定常状態といいます)

だいたい、高齢の方でも2週間経つ頃には、この定常状態に達するはずです。

ということは、もし増量と副作用の因果関係を考えるのであれば、このくらいの時期を疑うのが「論理的」には妥当ということになります。

今回は数ヶ月ということですから、直接薬が不整脈を起こしたと考えるには、少し間隔があいているように思います。

よって、医師のおっしゃった内容というのは、概ね妥当ではないかと考えます。

間接的な原因にはならないだろうか?

しかしながら、こういう論理で攻めても、薬による副作用ではないか?という疑いが完全に晴れたわけでありません。

今回のケースでは、さらにミカルディス80mg(これまた高用量)、ドキサゾシン2mgも服用中です。

実際の血圧がどのくらいかは不明ですが、かなり高い状態が続いていて、治療経過からなんとかして下げたいという意図は読み取れます。

少し気がかりなのは、アムロジピンもミカルディスも肝臓で代謝される薬であり、どちらも肝機能が落ちていたり、高齢の方では、予測よりも高い血中濃度になることがあるということです。

もし、肝疾患あったり、肝機能を指摘された経験があれば注意してほしいと思います。

身体というのは日々変わっていくものであり、ある程度の緩衝作用(余裕)をもっています。

今回の不整脈に関しても、薬の影響がすぐにはでずに、少しずつ歯車がかみ合わなくなって、表面化したとも考えられます。

アムロジピンは心臓への影響は少ない薬といわれてはいますが、ゼロではありません。血管を広げて、血圧を下げたことで、心拍出量と脈数が変化して、結果的に不整脈に陥った可能性も否定できません。

本来、このようにあらゆる可能性を考慮しなくてはいけません。(しかし、多くの場合は処理しきれないので、思考が単純になっていることが多いのです。)

「可能性」の話をしたら、キリがありませんし、最終的には主治医がどう考えるか?というところに帰着します。(見分けられる医師につけるかどうかは、残念ながら「運」です)

イチ薬剤師としては、薬を追加したり、増量したりして、何らかの異常がでたというのであれば、一旦もとにもどしてみたら?と素直に思うのですが。もちろん治療の優先順位にもよりますけど。

今回の患者さんも何らかの適切な対応がなされて、快方に向かうことをお祈りしております。

タイトルに副作用の見極め方という大げさなテーマを掲げてはみたものの、それに答えられているかは疑問です(笑

何らかの参考にしていたけたら、これ幸いです。

コメント

早速お答えいただきありがとうございます。

唐突な質問にもかかわらず、こんなに真摯に答えていたき本当に嬉しいです。

しかもこちらの気持ちも汲み取っていただいて。

そうなんです、蓄積していってしまうかが不安だったのですが、代謝速度も上がるんですね。

そしてお察しの通り、時を同じくして、肝機能の数値が少し悪くなっていたのです。

これは予想以上に血中濃度が高くなり得ているかもしれません。

副作用よりも間接的な影響。「血管を広げて、血圧を下げたことで、心拍出量と脈数が変化して、結果的に不整脈に陥った可能性も否定できません。」

なるほど、こういうことかもしれません!

書き忘れていたのですが不整脈が出始める1ヶ月前から足の浮腫もありました。双方に関して、検査で心疾患は否定できているのですが、なんか色んなことが絡みあっているような・・・

薬との因果関係はわかりませんが、やはり一度薬の量を減らしてみたくなりました。

父は家ではそこまで血圧高くないのですが、病院での血圧のみで投薬を判断されていたようです。減らすことも可能なんじゃないかと考えています。

でも、今の主治医に不安があるので、病院を変えて、再度薬の減量を提案したいと思います。また、かかりつけ薬局も見つけたいです。

こちらのHPで良いきっかけをいただきましたよ~。

色々落ち着いたら結果を書き込ませてもらいますね。

今回の件で薬剤師さんの重要性を再認識しました。

こと情報を上手く利用できない高齢者は特に。

しゅがあさんのような方がご活躍されることを願っています!

本当にありがとうございました(^-^)

ぜひご家族のことですから、後悔なさらないようにフォローしてあげてください。

もちろんすべて自分で抱え込まず、専門家にお任せすることも大切です。

でも、人の命にかかわることですから、少なくともご本人とご家族が納得し、命を預けてもいいと思えるような医療人を探されたほうがいいと思います。

(僕自身、医療という場に身をおいていますが、すべての人間が信頼できるか?といわれれば残念ながらそうはいえないので・・・)

血圧についても、ガイドラインに従って一律に下げればよいか、というのはいろいろなところで議論されています。

(ガイドラインそのものの信頼性というところも、多くの情報に触れる中で僕自身疑っているのですが^^;)

書籍も数多くでているので、参考にしてみても勉強になるかと思います。

それでは、良い方向に事が進むことをお祈りしております。