今回の記事は、簡易懸濁法の紹介です。

文字通り手順は非常に簡単です。

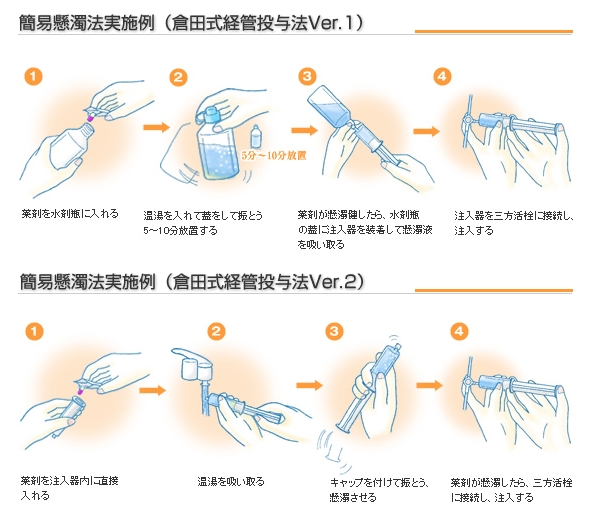

錠剤やカプセルを粉砕したり、開封したりせずに、そのまま約55℃の温湯20mL(以上)に入れ、最長10分間放置して崩壊・懸濁させます。

※PTPシートからは、しっかり錠剤やカプセルを出してくださいね!

簡易懸濁法研究会のホームページより

Q. 55℃のお湯ってどうやってつくるの?

A.ポットのお湯と水道水を2:1で混ぜると、だいたい55℃くらいになります。

Q.なぜ55℃なんですか?

A.水温が約55℃と設定されているのは、カプセルを溶かすためです。

カプセルを開封せずに済めば、調剤の手間が減り、抗癌剤などの細胞毒性のある薬を扱う際の曝露リスクを減らすことにもなります。

ちなみに、カプセルは日本薬局方で「水50mLを加え、37±2℃に保ちながらしばしば振り動かすとき、10分以内に溶ける」と規定されています。

このため、自然に放置して37℃以上を 10分間保てる温度として、55℃が設定されました。そして、錠剤についても、実際の利便性を考慮し、55℃の温湯を用いています。

目次

簡易懸濁法ができる薬とできない薬がある

実はすべての薬がお湯に均一に溶けたり、懸濁するわけではありません。

結論をいうと、個々の薬剤について調べないといけません。

それをまとめた書籍がこちらです。

この書籍では、

・個々の薬品ごとに、55℃の温湯20mLに5分あるいは10分以内に崩壊・懸濁するかどうか(フィルムコーティング錠については、錠剤を乳棒などで叩いて亀裂を入れることで崩壊する薬品も含む)

・それにより得られた懸濁液がどの程度の細さ(最小径2.7mm(8Fr.))のチューブを通過するか

について、細かに検証された結果が載っています。

もし、簡易懸濁法をよく行う機会があるのであれば、一冊手元においておけば頼りになりと思います。

ただ買うのはちょっと・・・という場合には、ある程度ネットで調べることも可能です。

簡易懸濁法を行う際の注意点としては、

☆温度は厳密ではなくていいものの、高温になると凝固などの成分変化を起こすものがある。

☆懸濁液にしてから長時間放置すると、分解や反応を起こして薬剤の安定性が担保されない場合がある。

☆薬によっては体内でゆっくりと溶解するように設計された「徐放性」をもつものがあり、放置するとその性質が失われ、一時的に効果が強くでてしまう場合がある。

よって、完全に崩壊させる一方で、懸濁後は長時間放置しない、が原則になります。

どんなケースで簡易懸濁法が必要になるか?

錠剤やカプセル剤は、基本的にはそのまま服用することを前提に設計された製剤です。

しかし実際には、錠剤の粉砕やカプセル剤の開封、いわゆる「つぶし」や「脱カプセル」指示されることがあります。

例として、小児や高齢者、あるいは何らかの疾患が原因となって嚥下が困難な場合、用量に細かな調整が必要な場合、そして経管栄養のために内服薬も経管で投与される場合などがあります。

とはいえ、錠剤やカプセル剤は効果や安全性を高めるためにさまざまな製剤上の工夫がなされています。

しかし、粉砕や脱カプセルなどにより製剤が壊されることで、効果や安全性が失われてしまう危険があります。

光や湿度などによる物理的な変化や、徐放性や腸溶性といった性質が失われて吸収量・バイオアベイラビリティの変化が起きます。

また、複数の薬を混合することで、互いに配合変化を起こす組み合わせがあったりします。

調剤・投与時の問題としては、粉砕や分包、投与時などにおける薬のロスや、抗癌剤などの細胞毒性を有する薬剤への曝露リスクなども考えられます。

他の剤形に変更できないか?

上記のような理由から、通常は、可能ならば散剤や液剤、口腔内崩壊錠(OD錠)などの他の剤形に変更することを考慮します。

それができない場合に、はじめて粉砕や脱カプセルの可否を検討します。

そして、実際に粉砕や脱カプセルが必要となったときには問題点も生じます。

例えば経口投与(口から服用する場合)であれば、嚥下機能の程度や誤嚥(気管支への流入)の回避、味やにおいなどを含めた服用感も重要となります。

経管投与(チューブを通して消化管に送り込む場合)であれば、チューブの通過性なども考慮して薬でチューブがふさがらないようにする必要があります。

そうしたなか、特に経管投与のための錠剤の粉砕や脱カプセルに代わる手法として考案されたのが、簡易懸濁法です。

簡易懸濁法のシンプルな発想

簡易懸濁法のはじまりは 「水に溶ける薬剤ならば、つぶさずにそのまま水に溶かせばいい」という、一見すると極めてシンプルなものです。

この理論は、粉砕や脱カプセルに長年親しんだ方たちにとっては、“目からうろこ”の発想だったそうです。

簡易懸濁法は、昭和大学薬学部の倉田なおみ先生が中心となって考案・推奨されてきた、錠剤の粉砕・脱カプセルに代わる経管投与のための手法です。

経管投与は、経鼻胃管や胃瘻・腸瘻といった経管栄養の処置のことを指し、高齢や疾患などが理由で嚥下機能が低下した際、 必要な栄養を摂るため、あるいは食物などが気管から肺へと入って起こる誤嚥性肺炎を防ぐために行われます。

経管栄養では、液状の栄養剤が体外からチューブを通して消化管に直接注入されるため、内服薬も液状にし て経管投与する必要があります。

このため、そのままでは投与できない錠剤やカプセル剤については、散剤や液剤へ切り替えたり、もしくは粉砕や脱カプセルを行って調剤し、投与時に水に懸濁するという手順が一般的に行われてきました。

しかし、錠剤の粉砕や脱カプセルには先述のような問題があり、疎水性の高い薬(油っぽい薬)は、水への懸濁が 困難であったり、粒子が大きくてチューブを詰まらせるものがあるなどの問題がありました。

また、細粒・顆粒剤でも約2割、カプセル充填薬の約4割が基準としたチューブを通過しなかったという検証結果があり、これらの剤形への変更もできません。

また、錠剤やカプセル剤については、約3割が粉砕・脱カプセルが不可であったということで、より確実かつ簡便な方法として、錠剤やカプセル剤をそのまま温湯に崩壊・懸濁させる簡易懸濁法が提唱されました。

簡易懸濁法のメリット

これまでいろいろと説明してきましたが、最後に簡単にまとめておきます。

錠剤やカプセルとして発売されている薬というのは、そもそも「口から飲み込んで投与する」ことが前提になってつくられています。

それは、飲みやすさであったり、効果の調整であったり、副作用を抑えたりと様々な意味があって工夫されているのです。

しかし、薬は「服用できて」はじめて効果を発揮するのであって、目の前の患者さんに使えなかったら全く意味がないのです。

もし、その患者さんが飲みこめなかったり、経管栄養などを行っている場合、ほとんどの固形薬が使えなくなってしまいます。

そういった状況をなんとかしたい、という想いから粉砕や脱カプセルといった工夫をしてきたのです。

しかし、それらの方法は先述したように、本来もっていた薬の性質が損なわれるというリスクもありました。

そこで登場したのが簡易懸濁法であり、服用する直前にそのままお湯に溶かして(懸濁して)、不安定な成分や冷水に溶けにくい薬でも経管投与を可能にしたのです。

「簡易」という文字通り、誰でも簡単にできるのが大切であり、お湯を用意してふるだけというシンプルな方法でそれを可能にした、というところに大きな意味があるのです。

胃の中で起こることを、投与前にあらかじめやってしまおう、という気づけば当たりまえのところに解決法が転がっていたのです。

コメント

[…] わかりやすいのはこちらの簡易懸濁法のやり方です。 […]