リンパ球、リンパ管、リンパ節・・・

「リンパ」がつく言葉がたくさんでてきますが、この「リンパ」って一体どんなものなのか分からない!

きっとそんな方が多いと思います。今回は「リンパ」について分かりすく解説していきます。

目次

リンパとは

まずは用語の解説からしていきます。

リンパ(lymph)と表記したときには、「リンパ液」のことを指します。リンパ液そのものは、毛細血管から浸出したアルカリ性の黄色い透明な液体です。

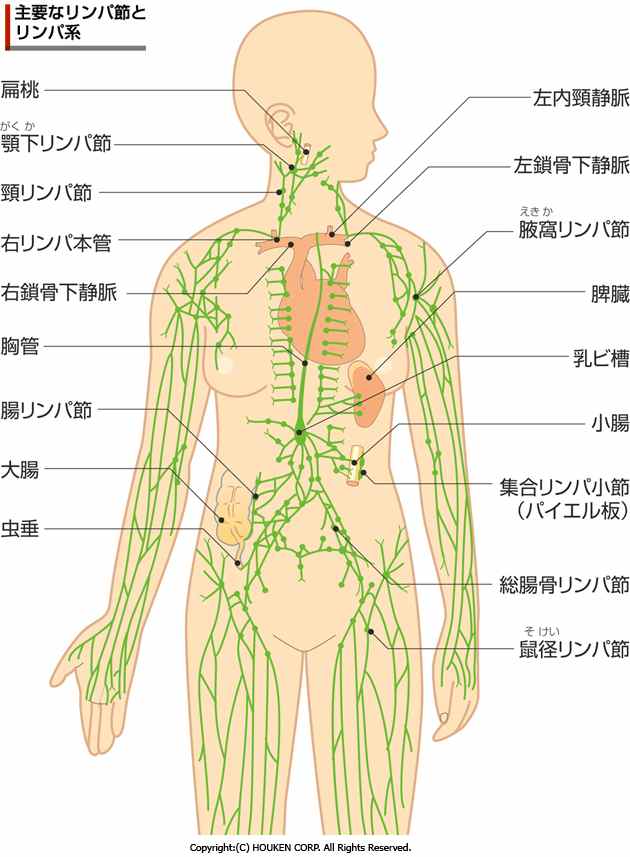

そして、リンパ液のながれる管を「リンパ管」といいます。また、複数のリンパ管が合流し、小さな豆のような器官を「リンパ節」といいます。

体液性免疫に関わるB細胞やT細胞、細胞性免疫に関わるNK細胞などを「リンパ球」といい、リンパ球が分化したり、免疫反応を行う組織を「リンパ組織」といいます。

以上のような、リンパの運搬にかかわる脈管や形成にかかわる臓器をまとめて「リンパ系」といいます。

リンパ管はどこにある?

全身を巡っているもので最もイメージしやすいのは、おそらく「血管」でしょう。

実は「リンパ管」も、血管を同じように体中のすみずみまで張りめぐらされています。

血管は心臓からスタートして、行きは動脈を通って、体のすみずみ(末梢)まで流れ、帰りは静脈を通って心臓に戻ってきます。

しかし、「リンパ管」のスタートは末梢の組織です。リンパ管は血管のように端っこが繋がっていません。

ちょうど河川をイメージしてもらえばいいのですが、山の上から細い川が流れてきて大きな川に合流するといった感じです。

リンパ管を末梢のほうに辿っていくと、どこかで行き止まりになっているのです。その行き止まりの端っこを盲端(もうたん)ともいいます。

細い末梢リンパ管は、全身の各所にあるリンパ節を経由して、太いリンパ本幹に合流して最終的に静脈に注がれて血中に入ります。

リンパ管には何が流れている?

リンパ管が盲端からはじまるなら、そのなかを流れるものは一体どこからやってくるのでしょう?

それは「血管や組織」です。リンパ管にはポツポツ小さな穴が空いていて、まわりの組織から出た水分や分泌液(組織液)が常に流れ込んでいます。

また、液体だけでなく、組織にいたマクロファージや樹状細胞、リンパ球といった免疫細胞もその穴から入り、合わせて「リンパ液」となって流れていくのです。

血液は心臓のポンプ機能によって流れていますが、リンパ液はポンプではなく、主に骨格筋の収縮によって流れています。

リンパ管にはところどころに「リンパ節」という「道の駅」のような場所があり、このリンパ節が樹状細胞やリンパ球が免疫防御をする場所になります。

リンパ球はどこで生まれる?

まずは白血球の分類をみて、リンパ球がどんな細胞か確認しておきましょう。

白血球の分類

顆粒球系

好中球、好塩基球、マスト細胞、好酸球

単球系

単球、マクロファージ、樹状細胞

リンパ球系

B細胞・形質細胞、T細胞(ヘルパーT細胞,Tc(細胞障害性T細胞)、Treg(制御性T細胞))、NK細胞、NKT細胞

では、リンパ管を流れる「リンパ球」はどこで生まれるのでしょうか?

実は、リンパ球に限らず、その他の白血球も赤血球も血小板も、もともとはすべて「骨髄」にある造血幹細胞という大もとの細胞から分化したものなのです。

リンパ球のうち、B細胞は骨髄で造血幹細胞から分化する過程で、そのまま骨髄でつくられます。

一方、T 細胞になるべき前駆細胞は胸腺へ移行し、T細胞は胸腺でつくられます。別の場所でつくられたB細胞とT細胞ですが、このままでは免疫細胞としては働きません。

それぞれ骨髄、胸腺を出た後、免疫反応を起こす現場で、さらに磨き上げられ、役に立つ細胞へと分化していくのです。

免疫反応の現場というのはリンパ節や脾臓のことです。ここで、リンパ液が運んできた細菌や不純物を濾過したり、B細胞やT細胞が細菌などの抗原と出会い免疫反応を行います。

骨髄や胸腺のようにリンパ球が最初に分化するところを一次リンパ組織、免疫反応の場となるところを二次リンパ組織といいます。

二次リンパ組織には、リンパ節、扁桃腺のリンパ濾胞、腸管のパイエル版、脾臓などがあります。

◆まとめ◆

リンパ管は全身に分布しており、骨格筋の力でリンパ液を運んでいる。

リンパ液とは、各組織から流れ込む水分・分泌液・リンパ球などからなる黄色い透明な液体である。

リンパ球は、骨髄や胸腺(一次リンパ組織)で分化し、リンパ節、扁桃腺、脾臓(二次リンパ組織)などで鍛えられて免疫細胞として働くようになる。